生産者一覧

-

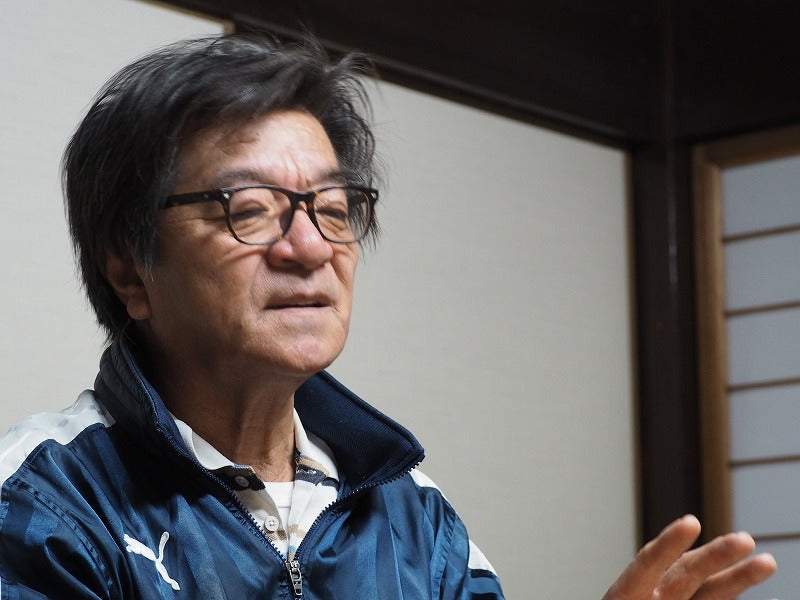

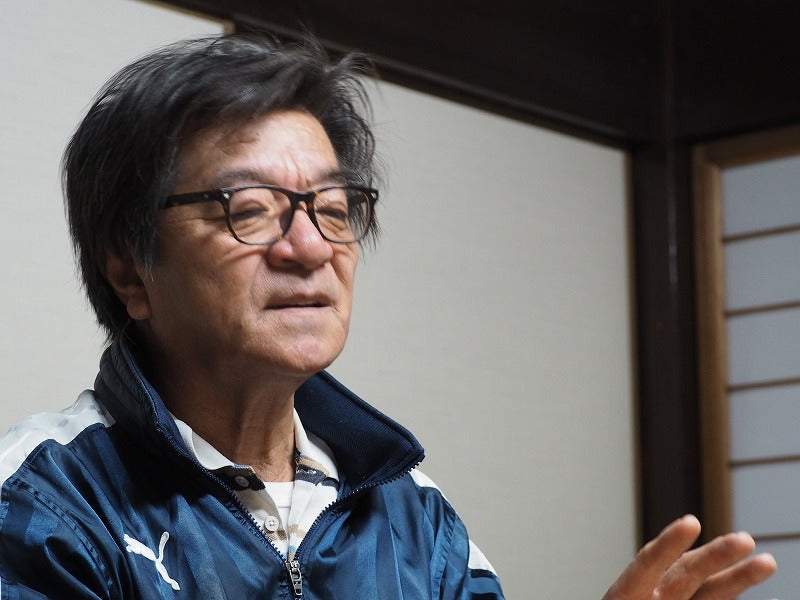

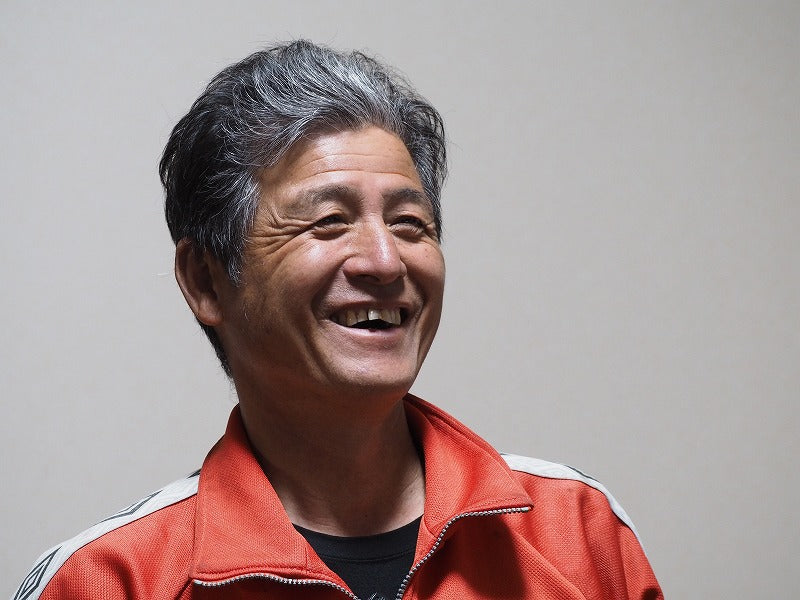

池田道明さん(池田農園)

生産者 池田道明生産地 熊本県玉名郡玉東町主な生産物 温州みかん農薬の使用 なし肥料の使用 なし 熊本県玉名郡玉東町で自然栽培に取り組む池田道明さん。熊本県の北部に位置する玉東町はみかんの産地として有名な町です。池田さんは、代々続くみかん農園を、2008年から徐々に自然栽培に切替えていきました。そして、2015年より全農園を自然栽培に切替られ、その偉業は全国的にも大変有名な方です。通常、果物などの果樹は農薬・肥料を野菜以上に大量に使用します。みかんは収穫まで40回以上散布すると言われています。池田さんは、「子供でも安心して食べられる美味しいみかんを作りたい」という想いのため、度重なる病虫害に試練を乗り越えられながら、無肥料・無農薬の自然栽培を続けてこられました。 刈らずに倒す 池田さんのみかん畑の、みかんの樹の下は、雑草が生い茂っています。この樹の下の草が覆うようにしてある自然の「草マルチ」は、直射日光を防ぐことで、地温の急上昇を抑える働きがあるそうです。他のみかん農家さんは、今年はみかんの「日焼け」が多いとのことですが、この草マルチがあり、地温を保つことで池田さんのみかんには「日焼け」がないそうです。また、先日の台風の影響もなかったとのこと。「自然栽培は強いよ」との言葉に納得しました。 池田さんは、虫や植物の名前も熟知されており、雑草の名前も1つ1つご説明頂きました。その中でも、カズラ類が多くあり、とても大切にされています。「カズラがあることで、他の雑草を抑える働きがある。それに、カズラが増えるとみかんの樹も元気が出てくる。雑草たちを切らないことで、良い働きになっている」とのこと。草刈は7~8年前に止めて、雑草を切らずに植物の生命をまっとうさせ腐食を送り込み、菌や生物が多様化することで土の状態が良くなり、みかんの木自体が元気になり、虫や病気、気候変動にも強いみかんの木になってきたとのことです。実際に、年々、みかんの収量・品質ともに、いい方向に向かっているそうです。早生、晩生のみかんに関しては一般栽培と遜色ないほどにここ数年で変化したそうです。「ここまで来るのに、10年以上かかった。虫により樹がすべて枯れてしまったこともある」とお話しされました。自然栽培のみかんはじっくりゆっくり成長します。 そのため、実が詰まり濃厚な味わいとなります。甘みだけでなく酸みや旨みのバランスがよく、つい2個・3個と手がのびる美味しさは他ではなかなか味わうことができません。

-

稲本薫さん(稲本農園)

生産者 稲本薫生産地 熊本県八代市主な生産物 お米など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 雑草との格闘 私が自然栽培のお米作りを始めた最初のきっかけは、高校卒業後に入った熊本県果樹園芸講習所時代に、ある先生の脱線授業で、玄米と白米の話(米辺に健康の康は、玄米に付いている糠(ヌカ)、米辺に白は、粕(カス)で、皆白米を食べている人は、粕を食べている)をしてくれたことでした。 それをきっかけに、24歳の時に、家で食べる分の10aから無肥料・無農薬のお米をつくり始め、その後、5年から10年の間に、面積を50a・100aと増やしてきました。取り組んでみて、一番大変だったのは、草取りでした。ガンヅメと呼ばれる農器具を3回押して、最後は、手取り、もう体はヘトヘトで、母親と、妻と、私の3人で泣きながら草取りをした事もありました。 最も辛かったのは5年目を迎えた時の事です。30aの水田で、全面に生えていたコナギを、妻と2人で取り終えた後、稲の大敵である秋ウンカで、30aの稲が全滅した事でした。その時はもう涙も出ませんでした。 その頃の平均収量は5俵~5.5俵と現在と比べるとずいぶん少なく、(今は平均して6.5俵~7俵、慣行農法の80~90%)その後、面積を150a~200aと徐々に増やし現在は710aの面積にまでなりました。そして、5年~15年目の頃までは、新しく始めた水田は、残っていた肥料の影響等で病虫害、減収と、なかなかまともな収穫は得られませんでした。しかし、現在は病虫害も出さず収量も安定してきました。 収量安定の一番の要因は、実は24年前に現れた、ジャンボタニシのおかげでした。私は日本で最初にジャンボタニシの除草効果を発見しました。それまで本当に苦しんで雑草と格闘していたのが、ウソのように雑草が生えなくなりました。私がするのは水田をとにかく均平にすることと、田植え後の水管理を2~3週間細やかにヒタヒタの水で、入水、落水を繰り返すことです。ちょっとでも間違うとジャンボタニシに稲を食べられるか、雑草が繁茂してしまいます。毎年田植えをしながら約2週間この事に気を付けなければなりません。稲の食害も少しはありますが、草取りは30aから50a(全面積の5~10%)位に減りました。 二番目の要因は、新しく耕作する水田は特にですが、トラクターで耕す深さを5㎝以内の半不耕起栽培で栽培する事です。浅く耕すことは10㎝~20㎝くらいの所にある肥毒層を触らずに栽培することで病害虫の影響を出しにくくする技術です。7~8年以上半不耕起で続け、その後は、収量等を見極めながら徐々に深く耕し、慣行栽培の平均収量8俵/10aを目指し、そしてそれを追い抜く目標を立てています。 使用禁止の椿油カス 周囲の水田では、一般的に使用禁止の椿油カス(水田で使うとサポニンという強魚毒成分でタニシが死に、それが河川・海に流れて影響があるということで禁止)が、水田の100%に近い割合で使われています。私の水田では、肥料も農薬も除草剤も椿油カスも一切施しません。そこにジャンボタニシがいてくれて草取りの手伝いをしてくれているのです。又、昔の水田にはたくさんいた日本タニシも、ジャンボタニシと共生しだしています。長く水田ではどっちが多いか解りません。もちろん、微生物や昆虫をはじめとした多種多様な生物もこの水田で復活している姿を見るようになりました。この水田の環境が益々良くなっていくことで、水田を通って出ていく水はきれいになり、川から海へと流れて行きます。自然栽培に取り組むことで、本当に地球環境はアッという間に良くなっていくと思います。自然栽培に取り組む生産者、水田が増えるように消費者の方々も声に出してください。お願いします。 自家採種16年目のアキタコマチ...

-

上野升久さん(上野農園)

生産者 上野升久生産地 熊本県菊陽町、大津町、熊本市西区松尾町主な生産物 お米、人参、玉ねぎ、白菜、水菜、山芋、ニラ、チンゲン菜、ズッキーニ、じゃがいも、ゴボウ、など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「“はまる”農業に出会った」 上野さんにとって、ピュアリィとの出会いが「これほどまでに“はまる”農業になった」と話されます。 「ピュアリィの存在と自然栽培知ってから”これやりたい”って直感で思ったんですよね。今は自然栽培やる為に農業してるんです。」笑いながら話されるその姿の奥には、崩れることの無いであろう固い決意が見えます。「ただ、始めは自然栽培といっても何も分からず見よう見まねでやってました。でも全然ダメでしたね。ほぼ全滅だったんですよ。」 今では笑い話として語ってくださいましたが、当時は相当なショックを受けられたことと思います。 その失敗も前向きに捉えられ、その後はピュアリィ主催の講演会や自然栽培全国普及会の研修などにも積極的に参加されるようになりました。「今では『土づくり』の大切さを、この失敗で学ばせてもらいました。」辛い過去も今に繋がっているんだと、この言葉から教えていただきました。 「土作りの成果」 上野さんの土づくりの成果は、土自体、そして作物に現れ、今喜びとして実感しているそうです。 「少しづつ実感が出てきました。どの作物でもそうですが、収穫をした後の耕した土から感じるんです。さわった時に伝わるものがあるんです。」この上野さんの言葉から、目で見えるものだけではない、五感で感じ取ることができる素晴らしさが自然栽培にはあるんだと改めて実感しました。 上野さんは多品目の作物を作られていますが、そのきっかけを聞いてみると「ほぼ農業経験ゼロで自然栽培を始めたので、何が出来るのか分からなくて。ここの土に何が合っているのか、これからはっきりしてくると思います。でもまずは、何でも出来るのかもしれないという可能性を持って取り組んでいるからですかね。」良い作物を出したいという上野さんの想いが、多品目栽培に繋がっています。 「野望」 農業経験ゼロからの自然栽培・来年は出来るという諦めない姿勢・多品目への挑戦と、常に可能性を信じて取り組まれている姿がとにかく印象的でした。その信じる気持ちは、自然栽培の未来へと繋がり上野さんの野望となっています。「きっとこれから自然栽培取り組む農家が増えます。いや、全て自然栽培になりますよ。絶対。」...

-

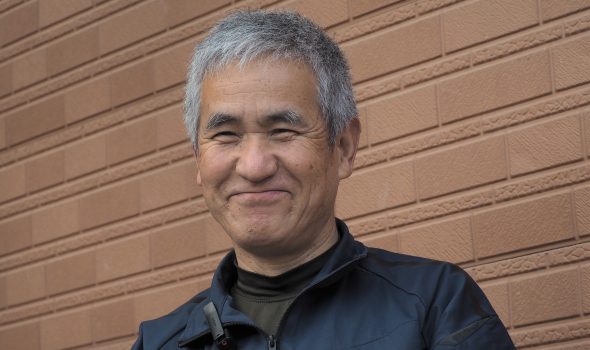

上野松年さん

生産者 上野松年生産地 熊本県菊池市七城町主な生産物 お米農薬の使用 なし肥料の使用 なし 米作りの大ベテラン 熊本県菊池市で自然栽培のお米作りに取り組む、上野松年さんを紹介します。 自然栽培の世界に踏み込む前は、農協の組合長を務められ、慣行栽培、有機栽培、不耕起栽培など様々な農法を実践してこられました。 無農薬のお米を作ろうとされていた矢先、ピュアリィとの出会いがあり、肥料も農薬も与えない自然栽培に取り組んで頂いています。 「お米は一年に一回しか作ることが出来ません。毎年天候も変わります。だからお米作りには素人も玄人もない、みんな一年生です。 その中でも自然栽培をやってみて人が出来ることは苗つくり、代かきをして田んぼを均一にならすこと、田植えをして水の管理、そして収穫となります。 虫がいても農薬をかけることは出来ないから、じーっと見ている事しかできません。 農家として何かしてあげなきゃと思うのですが、実際は何もしなっかった方が良かったりする。自然とは何なのかを分かっていないことをよくわかりました。 長年積み重ねてきた、慣行栽培・有機栽培から、農薬・肥料を一切使わない農法に切り替える事は、普通の農家であれば今までの習慣を変えることになり容易に踏み出すことが出来ません。 普通なら九月の虫・病気が怖くて農薬を使わないことに大きな抵抗がある。...

-

大森博さん

生産者 大森博生産地 熊本県南阿蘇村主な生産物 お米農薬の使用 なし肥料の使用 なし 自然栽培との出会い 熊本県南阿蘇村で自然栽培に2012年から取り組まれています。元々農家ではなく、親御さんは学校の先生をされていました。大森さんが小さい時に、ご両親が無農薬で家庭菜園をされており一緒に収穫をした時が、一番最初の出会いですね。と笑いながら話されていました。 18歳の時にサーフィンに出会います。サーフィンは現在もされる程大好きで、27年続けてこられています。今では、とても穏やかで笑顔が素敵な大森さんですが、昔はやんちゃだったそうです。煙草を吸うようになって、平気で吸殻をポイ捨てしていた時、サーフィンの先輩から、「自分1人くらいと思ってやってるかもしれないが、それが10人・100人・1000人となっていったらどうなると思う?」と言われ、自然と寄り添うナチュラルライフに気づいたそうです。 そして、しばらくは雑貨屋さんを営んで生活をされていました。海外から輸入したものを扱っており、時には海外まで足を運んで仕入れたりしていた中、ふと今の仕事に違和感を覚えるようになったと言います。「仕入れて、販売する。そして利益を上げる。当たり前なんですけど自分にとってそれだけでいいのかな。と考えるようになった。」と話されます。 違和感を覚えたまま雑貨屋さんを辞められ、辞めた後はサーフィンに没頭。 合間でお金を稼ぐような生活をする中で、そろそろ仕事をしようと思うようになり、自分で「ものづくり」をしたいという思いが強くあったため思い切って、熊本にある「熊本有機農業研究会」の研修生として、農業を学ぶことになりました。そこで1年間有機農業を学び、美里町で農業を始められます。 「自分が農業を学んだときはまだ震災前で、農業を志す人が少なく、同じ研修生が8人程しかいなかったのでこんなに少ないのかぁ」と驚かれたそうです。 そしていざ農業を始めるとき、なにを作ろうかと悩んだそうです。「やっぱり自分が一番好きなものじゃないと続かないと思い、スイカかなぁ、イチゴかなぁ、それともメロンかなぁとたくさん考えました。でもやっぱり自分が一番好きだったのは「お米」だったんです。」 お米は、新規就農者の方はなかなか取り組まれない作物の一つなんですが大森さんは一番好きだ!という理由で、お米を始めることになりました。 農業を始め最初の1~2年目は、販売先が少なくとても大変だったそうです。「昔のサーファーの知り合いや友達が買ってくれて支えてもらっていました。今でも頭が上がらず、電話一本お米が欲しいと言われたら、すぐに持っていきます。」と笑って話されました。...

-

岡部達彦さん

生産者 岡部達彦生産地 福岡県朝倉市主な生産物 ネギ、のらぼう菜、わさび菜、かつお菜、かぼちゃなど農薬の使用 なし肥料の使用 なし きっかけは趣味で始めた種採りから 福岡県・朝倉市の岡部です。 我が家では毎年40種類近くの野菜の種を採っています。最初は趣味で始めたはずの野菜の種採りでしたが、自然栽培を始め、いつの間にかピュアリィ生産者に・・・。 我が家の種採り野菜がピュアリィを通じて皆様の食卓に並ぶのを大変嬉しく思っております。誠にありがとうございます。 野菜の種は「採っている」というより「採らされている」という方が正しい表現です。 野菜を育てていく中で、それはそれは美しくたくましい野菜が姿を現します。野菜達が毎年“種を採ってください”と自分に代表者を差し出しているかのようです。その無言のプレッシャーみたいなものが心の底にしっかりと伝わって来るのです。 種採りと土づくりが引き出す“生命力” 野菜の持つ生命力を引き出すため、自然栽培の土づくりをしている畑で種を採るのはとても重要なことです。肥料に頼らない体質の野菜に、代を隔てて変化していく重要な過程です。最近うちの野菜達も体質が変わり始めたのかなと少し変化を感じています。 今年は間引いたはずの野菜が畝間でつながり元気に育ち始め、その生命力の強さに驚きました。でもこれが本来の姿なのだと思いました。土本来の生命を育む力と、本来備わっているはずの地野菜の生命力、それを蘇らせるのが自然栽培なのだと思いました。 物としての野菜ではなく、生命あるものとしての野菜を地域そして日本全体に仲間達と復活させていきたいです。それが当たり前の世の中に、全てを善意で包み込む世の中にしたいです。 岡部達彦さん談...

-

緒方弘文さん

生産者 緒方弘文生産地 主な生産物 お米、大豆など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 関連商品

-

川越俊作さん (株式会社SHUN)

生産者 川越俊作生産地 宮崎県田野町主な生産物 大豆、大根、玉ねぎ、京芋、らっきょうなど農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「野菜は結果・土台が大事」 自然栽培を始められる新規就農者は、有難いことに近年増え続けています。 しかし、このグループは「とにかく土づくりをやる」。 このことを繰り返し話される姿に、自然栽培に対する強い熱意と、自然に対する敬意を深く持たれていることを感じました。 『八重桜会』は川越俊作さん率いる宮崎・自然栽培生産者のグループ。 九州でもトップクラスの自然栽培野菜生産者・川越俊作さんの土づくりを手本とし、自然栽培普及に向けて日々研鑽し合いながら皆さんで励んでおられます。 「まずは換金できない牧草や麦を中心とした土づくり。野菜は結果。土台が大事なんだ。」と、まず野菜が育ちやすい環境を作ること。 この土づくりを、作物を作る前の2~3年は集中して行われています。 いわゆる“団粒化”という土の状態、さらに“雑草も生えない状態”にするのが理想的ですが、その土づくりに向けての宮崎でのプロセスを、川越さんはご自身の経験から確立されており、その経験を惜しみなくグループのメンバーへ伝えていかれます。 そのプロセスでは、まず植物の根で土壌を砕いていき、そこに、その腐植をすき込みながら微生物の活動を盛んにしていく。 その腐植のすき込むタイミングが肝心で、自然栽培ですから本来はそこにある植物が生命をまっとうして(枯れてから)すき込むのが理想ですが、まずは、雑草の生えない土づくりの為に、最初はまだ植物が青い状態で刈り取り、完全に枯れてからすき込む。とにかくこれを年に3回くらいのペースで続けていく。「これは不自然農法と言わざるを得ないが、この“連発”といわれる作業を繰り返し、土の状態を見ながら、腐植をすき込む間隔をあけていき、最後には“生命のまっとう”といわれる状態、植物がしっかりと枯れきったタイミングですき込んでいく。」このプロセスこそが、団粒化された雑草も生えない“奇跡の自然栽培土壌”を作り出すのです。...

-

河地 和一さん(河内愛農園)

生産者 河地和一生産地 熊本県上益城郡御船町主な生産物 お米、にんにく、グリーンキウイ、伊予柑、七草など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「熊本の自然栽培に河地あり」 熊本県御船町 吉無田水源から清流がいきわたるこの土地で、自然栽培に取り組んでいらっしゃる河地和一さん。「熊本の自然栽培に河地あり」と聞こえてくる程、年間を通して自然栽培の野菜を切らすことなくピュアリィに出荷していただいています。 「御船の田畑は土の力に恵まれている」と河地さんは話されます。代々守り受け継いできた田畑は、お米をはじめ、大根・かぶ・ねぎ・にんじん・ほうれん草・リーフレタス・果樹のキウイフルーツ・ぶどう・柿などなど。数え上げればきりがありません。 九州では3月から5月上旬にかけて、日中暖かくなると畑の上の作物は花を咲かせようとし、その期間はお野菜の種類が少なくなる「端境期」と言われるシーズンが訪れます。それでも河地さんは、お客様に自然栽培のお野菜を食べてほしいとの想いから、この期間でも栽培することができる、葉玉ねぎや、葉にんにく、ふだん草、モロヘイヤ、水前寺菜など少し珍しいお野菜も作られています。 37年以上無農薬で取り組み、2004年から自然栽培に取り組む河地さん。御船町の地域活性化にも熱心に取り組まれ、毎年夏に開催される地元のお祭りでは、全長4mもある恐竜ねぶたの製作を河地さん中心となって取り組まれてきました。製作したねぶたは昨年までで計3体。お祭りの前後では県内の様々な施設にも展示されるなど、各方面でひっぱりだこです。 又、その上に、その恐竜をモデルにした『ガオー!』という絵本製作も、絵から文章まですべてを手掛けられ、絵本作家としてもデビューされています!「絵本を書くことは、昔から夢でした。でもしばらくその夢を忘れてしまっていました。絵本にすればすべての人に見ていただける。私がいなくなった後も絵本は残っていく。ぜひ皆さんに読んでもらいたいと思います。」河地さんの想いを映した絵本とお野菜。皆さまも是非ご堪能ください。 河地和一さんインタビュー

-

小池祐生さん(小池農園)

生産者 小池祐生生産地 熊本県菊池市主な生産物 お米、サツマイモ、きゅうりなど農薬の使用 なし肥料の使用 なし 米どころ菊池で信念を貫く 熊本県菊池市七城町。熊本でも有数の米どころとして全国的に有名なこの地で、自然栽培の稲作・畑作をされている小池さん。お父様の代から38年間、自然栽培でのお米作りに取り組まれていらっしゃいます。 "肥後もっこす"から受け継ぐ自然栽培 熊本県菊池市七城町の名所「メロンドーム」の近くで、小池さんは自然栽培に取り組んでいらっしゃいます。小池さんは、この地で代々続く農家の家系。小池家が自然栽培に取り組むきっかけになったのは38年前になります。まだ小池さんのお父様がお米作りをしていたころ、知り合いの方から「肥料・農薬を使わないお米を作ってくれないか」という依頼がきっかけでした。「私の父は一般栽培の指導をする側でもありましたが、お客様から要望があり、ある日から肥料・農薬を使わないお米作りに取組み始めました。」最初は2反(約20m×100m)から、小池家での自然栽培のお米作りが始まりました。それからは自家用のお米も自然栽培米に切り替えながら徐々に面積を拡げていき、今では3町2反(約320m×100m)、全ての水田を自然栽培でされています。地域の稲作の指導をしていたほどのお父様は、お米作りに対する情熱は並々ならぬものがあり、80歳まで生涯現役・第一線で稲作を続けてこられました。小池さんも10年前に稲作を継ぐまでは、お父様のサポート役しかさせてもらえなかったそうです。「その頃から自然栽培米でのお米作りを本格的にしたいとは思っていましたが、なかなかそうもいかなかったですね(笑)。私ももっこす(熊本弁で頑固者)だったので、親父に負けてられんと自然栽培の勉強も沢山していました。」小池さんはお父様には技術的な面では一切教えてもらうことなく、最初は独学で自然栽培を学ばれていかれました。それでも「父の稲作に対するひたむきな姿を見るだけでも、学ぶべきことがたくさんあった」と語られる小池さん。小池さんが自然栽培に取り組む中で、お父様の存在はとても大きいものでした。 天下第一の米 砂田米 熊本県菊池市七城町は、日本有数の米どころです。その七城町の中でも、菊池川と迫間(はざま)川に挟まれた砂田地区の田んぼは『砂田米』と呼ばれます。『砂田米』は江戸時代から“天下第一の米”と称され、将軍家や皇室への献上米とされてきた歴史があります。砂田地区の特徴は、川の流れが作る砂の混ざった独特な土壌(=砂壌土)です。砂壌土は、他の田んぼに比べると栄養分を土中に蓄えにくい地形と言われます。そのため、一般的には稲の生育には悪い条件に見えますが、稲は自ら養分を取り込むために、根をより深く四方に必死に拡げていきます。また、土の中に小石の層がある砂壌土には、 稲作に適した花こう岩のミネラル成分がたっぷりと含まれております。こういった要素が絡み合い、七城町砂田米は、通常の稲よりも逞しく、そして生命力に溢れた美味しいお米ができると言われています。「砂地なので収量はさほど多くは採れないのですが、美味しいお米がとれるこの地で稲作ができることに感謝しています。」全国的に見ても環境保全型農業が盛んな菊池市。その中でも生き方に自然栽培を落とし込み実践されている小池さんは、菊池環境保全型農業技術研究会の会長もされています。自然栽培・有機栽培を中心とした環境保全型の農業を行う生産者さんが地域で連携し、定期的に技術交流や圃場視察、交流会を実施しています。小池さんらの日々の活動が実り、菊池には全国と比較しても多くの環境保全型の農業をされる方がいらっしゃいます。「菊池市でも徐々に自然栽培の田んぼが増えてきました。これもとても有難いことです。自分だけでなく地域が一体になって環境に配慮した農業がもっと広がっていくといいですね。」 感謝の短冊 お米作りに対するこだわりとお客様へコメントをいただきました。「大したこだわりではないですが、田んぼの水口に『感謝』の短冊を立てて、毎日の見回りで『ありがとう』と声を掛けています。そうすると、毎日見るもんですから水が綺麗になっている気がするし、稲も声掛けに応えて元気に育ってくれているように感じます。自分がしていることは、草刈りを徹底しているくらいで、自然の流れからするとほんの小さなことです。稲がのびのび育つのをただ、見守っているような感覚です。」「育ってくれたお米、流通・販売してくださる方々、そして食べていただいているお客様にただただ感謝です。そんなお米を食べて少しでも幸せになっていただければと思って、日々お米作りをしています。」自然と常に向き合うほど人の小ささを感じる、と話される小池さん。あくまで謙虚なお人柄の小池さんは、取材を終えると収穫を待つお米のもとへと向かいました。

-

坂田真彦さん(真心農園)

生産者 坂田真彦生産地 熊本県熊本市北区植木町主な生産物 チンゲン菜、ほうれん草、小松菜、大根、人参、など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「自然栽培の農家さんになりたい!」と、ピュアリィを2015年に卒業した坂田真彦さん。 さすが継続は力なり!です! まずは新規就農の資格要件に農業経験が数年必要だったので、ピュアリィとは違う世界の、化学肥料、農薬も使う大きな会社の生産部門へパートで飛び込んで頑張りました。その時にとても体力も精神力も鍛えられたそうです。 自身の畑のスタート時は、収穫の目処も立たず、バイトをして乗り切りました。 麦も育たない痩せてしかも硬い土に向き合いながらも、自然栽培の土づくりを続けてきました。 坂田さんの人柄が縁もつなぎ、また周囲の方のご好意もあって、乗り越えてきた5年を語ってくれました。 もちろん、時おりピュアリィへ「できました!」とお野菜を持ってきてくださっていましたが、2020年春よりピュアリィの生産者としてデビューされ現在に至ります。 作られているお野菜は、嬉しいチンゲン菜、ほうれん草、小松菜など、葉物野菜を中心に、冬には大根、人参、夏にはズッキーニ、レタス、きゅうり、など多品目に渡り栽培されています。 関連商品

-

澤村輝彦さん(肥後あゆみの会)

生産者 山﨑幸治生産地 熊本県宇城市不知火町主な生産物 トマト、かぼちゃ、サラダ玉ねぎなど農薬の使用 なし肥料の使用 自家製ぼかし肥料、天恵緑汁 「夏野菜つくりに燃える」 熊本市南部に位置する宇城市不知火町、この自然豊かな地で自然栽培に取り組む澤村輝彦さん。トマトの一大産地として知られる熊本のトマトの農家さんで、澤村さんの名前を知らない農家さんはいないと言われるほど有名な方です。今日まで、安心・安全で尚且つ美味しいトマトつくりに励み、品質・味ともにトマト栽培を極めてこられました。これまで築いてきた経験知識は、全国的にみてもトップクラスの農家さんだといえます。 自然栽培へむかう 澤村さんの住む宇城市不知火町は、海沿いに面した小高い山になっています。八代海に毎年夏の夜に現れる不知火でも知られる地域です。澤村さんの夢は、「この不知火地域が昔のように、実り豊かな作物が溢れ、農業が盛んな場所になること。ひとりでも多くのひとが農業に携わることができ、農業が暮らしを支える活気ある地域にしたい」という夢をお持ちです。その為には、農業離れが進む熊本県で、いかに既存の農家が躍進し、後継者が自らの意思で農業に取り組めるか。親から子へ、子から孫へと代々受け継がれていく本当の“農業”を形作ることを目指されています。農家は経営面もしっかりしていないと継続は難しいと言われます。澤村さんは今、有機農業がメインではあるものの、澤村さん自身が自然栽培で作られた風味豊かな作物の味に魅力をとても強く感じており、ゆくゆくは全ての作物に対し、自然栽培で作物を手掛けるところを目指されています。 自然栽培を始めて 自然栽培で取り組み始めた場所はもともと山で、更に30年ほど荒れていた場所を“開墾”して今の畑の姿になっています。年月が浅く、土もまだ落ち着いていないため、大雨が降ると、せっかく時間をかけてつくり上げてきた、やわらかい表層の土は雨水と共に流されてしまう事はとても残念です。だからといって畑を休ませると、畑の土が固くなるため、猛暑の中でも、毎日畑に出向かれます。 また生姜やさつまいもなどをメインとした作付けがされています。これまでははライ麦を使った土つくりを実施。少しずつですが、だんだんと山の姿から畑の姿へと変わってきています。多くの人に食べてもらいたい 澤村さんは、「できるだけ自然栽培の作物を多くに人に食べてもらいたい」という願いがあります。農家としては、当たり前なのかもしれませんが、こだわりと想いが詰まっている以上に“評価をしてほしい”という向上心があります。お客様から頂く“声”が、澤村さんの礎となり、ただ作るだけでなく、美味しい野菜、そして野菜を食べたみんなが、健康になって幸せに暮らしていける事は、これからの時代も変わらない。そんな想いで、トマトだけでなく野菜やお米にもどんどん挑戦を広げています。澤村さんの熱い想いと行動力が、これからの熊本の農業、自然栽培の世界をもっともっと広げていくことが楽しみです。

-

谷口伸一さん

生産者 谷口伸一生産地 熊本県玉名市主な生産物 米農薬の使用 なし肥料の使用 なし 稲作2000年の米どころ 玉名市がある熊本県北部のは菊池川流域(菊池市・山鹿市・和水町・玉名市)では、2000年も前から米作りが行われ、江戸時代には将軍への献上米とされ、現代でも全国で最高位の評価を受け続ける、日本有数の米どころです。晴れた日には、長崎県の普賢岳も見える所で谷口伸一さんは自然栽培のヒノヒカリを栽培されていらっしゃいます。菊池川下流域にある玉名市は豊富な栄養分を蓄えた肥沃な土地としてお米作りなど農業が盛んにおこなわれています。谷口さんの田んぼは大河ドラマ『いだてん』でお馴染みの金栗四三さんが晩年を過ごされたご自宅が近所にあります。実際に谷口さんが幼少の頃、日本マラソンの父・玉名市名誉市民の金栗四三さんからマラソンを習われたそうです。 合鴨農法から自然栽培へ 谷口さんは20歳の頃から、環境保全型農業や、食品添加物等を勉強するグループに入られていました。代々お米農家をされていたのですが、谷口さんは40年前の20歳から無農薬や合鴨農法でお米作りをされていました。自然栽培を始められるきっかけは以前からお付き合いのあった、ピュアリィでもお世話になっている、冨田親由さんの存在が大きかったそうです。元々肥料や堆肥等も極力少なくしお米を作られていたのですが、肥料を少し入れただけで、ウンカなどの虫が発生したり、稲が病気になったりすることに疑問を感じ15年前から完全に自然栽培に移行されました。「肥料を入れると虫や病気になるので、入れない方がいい。」「合鴨農法より自然栽培に切り替えた方が、作業も楽になって、楽しいです。」『食べてくださる方がいるので感謝の心でいっぱいです』と謙虚なお人柄の谷口さんです。 谷口伸一さんインタビュー 関連商品

-

冨田親由さん 和孝さん

生産者 冨田親由・和孝生産地 熊本県菊池市七城町主な生産物 お米、さつまいも、人参、かぼちゃ、大豆など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 幸せ家族のお米 熊本県菊池市で自然栽培に取り組む、冨田親由さん 息子さんの和孝さん。自然農法の祖である、岡田茂吉氏の教えに感銘を受け40年前より無肥料・無農薬のお米作りを始められました。菊池環境保全型農業研究会の会長を務められ、自然栽培全国普及会の九州ブロックの会長を務められたのち、息子さんの和孝さんへ受け継がれていらっしゃいます。稲作・畑作での自然栽培の普及に尽力していただいている生産者さんです。 将来を担う後継者不足が近年深刻化していますが、冨田さんには、娘さんの咲希さんと、息子さんの和孝さんが畑作・稲作の後継者として自然栽培に取り組まれています。和孝さんは稲作を中心に水管理なども任されています。咲希さんは、畑作を主に担当し、多品目のお野菜つくりをされ、その品質も年々上がってきています。冨田さんの家族は、いつも笑顔がたえることなく、温かな空気が流れているように感じます。毎年5月に行われる、お米の苗つくりでは、10年続けて熊本県内の大学生がボランティアで手伝いにくるなど冨田さんの幸せのオーラに様々な人が集います。「自然栽培をしていると幸せ~と思えるから良かった」と冨田さんはよく話されます。冨田さんのお米を食べると「幸せ~」と感じるお客様の感想も多く、不思議ですが生産者さんの想いが作物にそのままあらわれるのだと感じます。 菊池から全国へ お米の生長や味を決めるのは「水」です。冨田さんが取り組む自然栽培の田んぼは、特にミネラルが豊富に含まれる迫間川水系から作られています。花崗岩はミネラルを多く含んでいるので、お米の食味も良く美味しいと言われる由縁です。また、水の管理は稲の生長にあわせて調整を行います。冨田さんの田んぼは砂壌土と呼ばれる砂地です。「作土も20~30cm程度でそんなに地力もないけれど、ここまでできることを見て欲しい。菊池全体が自然栽培の田んぼになって、熊本~全国へ広がっていくことが夢だな~」と話される冨田さん。大きな夢が現実になれるよう、幸せの輪を菊池から全国へ発信です! 今では、息子さんの和孝さんが引き継がれていらっしゃいます。 冨田和孝さんを取材させていただきました。 ぜひ、ご覧ください。

-

豊永佐代子さん

生産者 豊永佐代子生産地 熊本県人吉市あさぎり町主な生産物 米、野菜、穀類農薬の使用 なし肥料の使用 なし お客様の喜びのために 豊永さんは息子さんと共に本当に安心して食べられるものを作りたいとの信念より、有機農法を経て、無農薬無肥料での栽培を30年以上続けられています。作物はオクラやミョウガなどの野菜の他、お米、落花生、小豆など、幅広く作られています。夏場訪問した際は、収穫したばかりのオクラの選別をされていましたが、少しでも曲がったり、傷が入っているものは出荷できないと豊永さんの品質管理はとても驚かされました。通常であれば出荷してもおかしくないくらいのオクラもお客様に喜んで頂きたいとの思いで、選別が厳しくなるそうです。 手間暇かけること 冬場の黒小豆の選別も伺いました。豊永さんの自然栽培黒小豆は、収穫→脱穀→選別→天日乾燥など全て手作業で行われ、収穫から3~4週間程かけ出荷されます。選別前の黒小豆です。「とうみ」といった道具や水の力を利用しある程度選別し、最後は手作業で選別されています。手間暇かけてくださることで、豊永さんの作物は、本当にどれも美しく、そして何より美味しいことを実感します。 関連商品

-

中尾要介さん(旭志園)

生産者 中尾要介生産地 熊本県菊池市旭志主な生産物 お茶、紅茶など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 熊本県北部、自然豊かな菊池市旭志でお茶の栽培、製造に取り組まれている旭志園・中尾要介さん。お茶農家の三代目で「自園、自製、自販」という先代の教えを守り、「お客様に喜ばれるお茶作り」を大切に続けられています。そんな中尾さんも若い頃は家業を継ぎたくないと思っていたそうです。 しかし静岡のお茶農家に研修に行った際、研修生として集まってきた人たちのお茶に対する熱意に感動し家業を継ぐことを決意。今日までお茶一筋に万進されています。平成元年から自然栽培に取り組まれており「自然栽培をやっていると目に見えて茶樹が元気になるのがわかり、私自身もお茶園で作業を行っていると癒される時があります。農薬、肥料に頼らない為、茶樹も自分自身で病気や虫に負けない体をつくっています。茶樹の体力を観察しながら、お茶の寿命が長く保たれるよう時には休ませることも視野に入れ見守っていきたいです。」と寄り添うように取り組まれています。お茶園では優しい表情の中尾さん、製茶する工場では職人の顔に変わります。 「自然栽培の茶葉は農薬、肥料に守られておらず、自らを守るために固くなります。 その為、うちではそのような茶葉の特長を生かせるように「蒸し製玉緑茶」という製法で行います。これは柔らかい新芽の摘み取りをのび過ぎないように早摘みし、蒸気をあて茶葉の芯水を切ってしっかり揉みながら製茶していきます。」 若芽の香高い香気、すっきりとした後味、、、旭志園のお茶は中尾さんのこだわり、確かな技術と経験で作られています。 近年は紅茶にも取り組まれ同業者の中でも好評!!チョコレートのような香り、ワインレッドの茶色、そして優しい味わい。紅茶が苦手だったという方にもお腹に負担にならずおススメです。寒い季節は生姜紅茶が人気!!生姜と紅茶で心身共に温めてくれます。 肥料も農薬も使用しないで健全なお茶を育てている中尾さん。 芳醇な香りとすっきりした味わいを皆さまもごゆるりとお楽しみください。 関連商品

-

西田淳一さん(にしだ果樹園)

生産者 西田淳一生産地 熊本県玉名郡玉東町主な生産物 桃、ハニーローザ(すもも)、太秋柿、ゴールドキウイなど農薬の使用 なし肥料の使用 なし <月の満ち欠けに合わせて収穫する”月読み果実”> 熊本県玉東町の地で、2006年より果樹の自然栽培に取り組む西田さん。 桃、ハニーローザ(すもも)、太秋柿、ゴールドキウイなど、無農薬では”不可能”とさえ言われ続けていた果樹の自然栽培に長年取り組まれています。 ”不可能”とさえ言われた果樹の自然栽培に挑む 西田さんは2000年に地元熊本へ帰省し、ご実家の果樹園の跡継ぎとして、果樹園の仕事を始めました。 元々は自然栽培の”し”の字も知らない中での、スタートでした。 当たり前の様に化学肥料・農薬を散布する毎日。 ただ、続けていく内に、大量に投下される農薬に疑問を感じ始めます。 「何十回と散布される農薬。その農薬をたっぷりと付着した果樹を、自分だったら食べたくない。」 徐々にそういう気持ちが強くなっていった西田さん。 環境配慮型の農業にアンテナを張る中で、ご縁が重なりピュアリィとの出逢いがありました。...

-

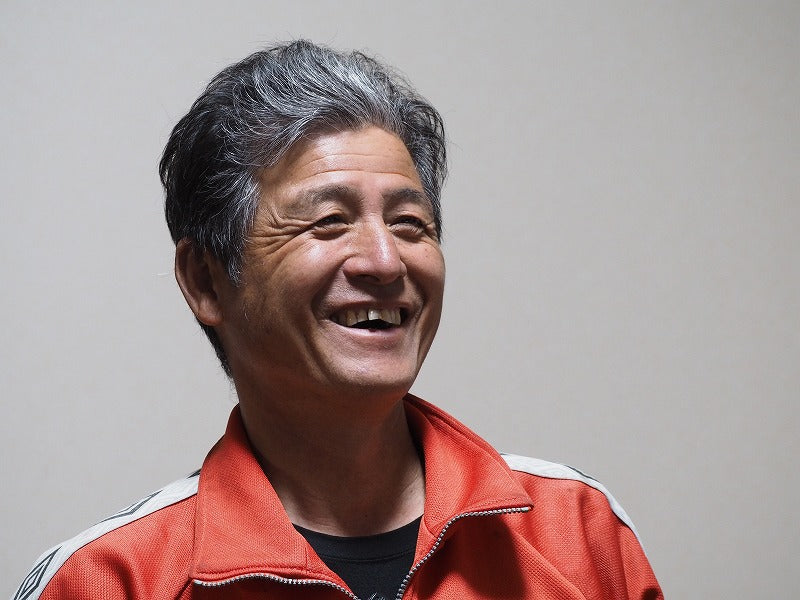

原誠一さん 康展さん(原農場)

生産者 原誠一さん 康展さん生産地 熊本県菊池市七城町主な生産物 お米、穀物など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「子供に安全なお米を」 全国的にもお米の産地として知られる熊本県菊池市七城町。この土地で無肥料・無農薬のお米つくりに取り組んで30年になる原誠一さん。いつも笑顔で穏やかな表情が印象的な生産者さんです。 子供ができたことをきっかけに 「自然栽培のお米つくりに取り組むきっかけとなったのは、結婚して、子供ができたことが一番のきっかけでした。 それまで父の代では農薬・肥料を使う慣行栽培でのお米つくりでしたが、子供に安全なものを食べさせたいと思い、自然栽培に興味を持ちました。また、結婚した妻は、同じ七城で米つくりをする小池祐生さんの妹で、その当時から小池さんのお父さんが自然栽培のお米つくりをされていましたので、その影響もありました。ただ始めた当初は本当に苦労しました。とにかく田んぼにはコナギなどの草が生え、真夏の炎天下の中、手作業で除草を延々ととり続けていました。 その横を通ったおばあちゃんが、『除草剤を使えば5分で終わるのに』と声をかけていかれることもありましたね。父もあまりにも草が目立つから、隅っこの方でやってくれと言われていました。それでも狭い面積で4~5年続けて、タニシや合鴨を利用した除草ができるようになり楽になりました。今までは除草があまりにも大変で大きな面積でできないと思っていましたが、除草の問題が解決したので、今から20年前に大規模で無肥料・無農薬のお米つくりができるようになりました。」 ホタルが住む郷 「この地域は、前川水源といって地下38mから湧き出る地下水が田んぼ一帯に流れ込みます。家庭排水が一切混じっておらず、飲み水としても水を汲みに来られる方もたくさんいらっしゃいます。私以外にも除草剤や農薬を使わない米農家さんもいて、安全なお米を作るにはとてもいい環境です。また、毎年5月~6月になるとホタルがいっぱい来て、この地域を灯してくれます。ホタルの餌となるカワニナは、水が綺麗なところでないといません。それが農業用水路にたくさん生息してくれています。」 次の世代へバトンを 「おじいさんから、父へ、そして父から私にこの土地を代々預かってきました。その土地を次の世代に受け継いでいくように土づくりを気がけて、末永くお米が出来るように頑張っていきたいと思います。息子の康展(やすのぶ)が、結婚をしお嫁さんも一緒にやってくれるので、これからがとても楽しみです。自家製でせんべいも作っていて、これから加工にも力をいれていきたいと思っています。」...

-

平田元雄さん

生産者 平田元雄生産地 熊本県菊池市主な生産物 お米農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「力あるお米を」 農家の家系で生まれ、35年以上無肥料・無農薬でのお米つくりに取り組む生産者の平田元雄さん。 江戸時代よりお米処として名をはせる菊池市 お米を美味しく作る条件として、その地域の水質と土壌が大きな影響を与えます。 平田さんの田んぼは、清らかな水が流れる菊池川の支流迫間川流域に位置し、上流の花崗岩がもとになり、ミネラルが豊富に含まれた水が田んぼに命を注ぎます。水田も、花崗岩が削られた砂地で、水はけもよく栄養分を含みやすい真土からなり、美味しいお米つくりに適した土壌です。この菊地でとれるお米は、江戸時代から有名で「幻の菊池米」と呼ばれていました。「菊池のお米は本当に美味しい!」県外の方でも、そうおっしゃるほど、菊池のお米は全国でも広く知られています。 仲間とのつながり ピュアリィの自然栽培米の生産者で、九州自然栽培普及会の会長を務める冨田親由さんも、菊池市で自然栽培のお米つくりに取り組まれているおひとりです。その冨田さんをはじめとして、菊池市で有機栽培や自然栽培に取り組む生産者が集まり発足されたのが菊池環境保全型農業研究会。未来の子供たちに安心安全な食べ物と、自然環境を保全するために生産者同志で強く連携して日々意見交換をされています。 平田さんもその一員として、「仲間とのつながり」を大事に無肥料・無農薬のお米つくりに取り組んでいらっしゃいます。ただ美味しいお米ではなく、農薬を使わない・さらには肥料も使わない安心・安全なお米を…その想いが菊池から世界へと今繋がろうとしています。 美味しくて・力のあるお米を 「平田さんのお米つくりへのこだわりとはなんですか?」そうお聞きすると、...

-

平山明広さん(平山農園)

生産者 平山明広生産地 熊本県上天草市大矢野町主な生産物 ミックスリーフ農薬の使用 なし肥料の使用 なし 上天草市大矢野町の平山農園さんは、1町程の所有地でミックスリーフを5棟のハウスで作られています。園主の平山明広さんは、24歳から有機農業を約20年続けてこられました。鶏糞をはじめ自然由来の肥料、堆肥で玉ねぎを作り続けてこられましたが、虫や病気に悩まれておられました。 そんな中、11年前に天草市の自然栽培生産者の馬場照昭さんから「この玉ねぎ食べてみて」とすすめられたのが大きなきっかけに。スパッと包丁を入れた感じがまず違った。そして食べて「うまい!」この感覚が平山さんの自然栽培への扉をあけるきっかけになりました。今となれば「やっぱり肥料だったんだ」「肥料さえ入れなければ、全てが解決していく」と、それから10年の道のりを話してくださいました。最初からできたわけではなかったが、虫は、原因があるからやってくる。その仕組みを約2年、アブラムシやカタツムリなどの変化を見極めながら、縁があって栽培を始められた「ミックスリーフ」を通じて体得されていかれまいた。 最初は苦戦されていた、ミックスリーフのアブラナ科の栽培も、レタス類を増やし改善されていかれまいた。今では年に10作という単位で安定的に栽培する技術を確立されました 平山農園さんのベビーリーフは、レッドオークレタス、レッドアマランサス、ビート、グリーンロメインレタス、グリーンクリスピーレタス、グリーンオークレタス、ロロロッサレタス、ロログリーンレタス、レッドロメインレタス、レッドからし水菜の10品種の中から8~10品を季節に応じてお入れしております。 関連商品

-

廣井順子さん

生産者 廣井順子生産地 福岡県みやま市瀬高町主な生産物 赤紫蘇、里芋、キャベツ、など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 自然栽培への道筋 旦那さんを亡くしてから、廣井さんお一人で自然農法に取り組んでこられました。廣井さんに自然栽培に切り替わったきっかけを尋ねると、「自然農法では、どうしても土が良くならず、堆肥を投入しても行き詰まりを感じてしまいました。何かいい方法がないか模索していた時、友人がピュアリィの宅配を利用していて、自然栽培のこと、ピュアリィのことを知りました。」 その後、ピュアリィの産地担当が実際に廣井さんの畑に伺い、自然栽培の話をし、廣井さんは手応えを感じたそうです。「今では自然栽培が楽しい!」と、明るい声で話してくださいました。「人間も土も作物も、輪の循環の中に生かされている。」自然栽培に取り組むことで、廣井さん自身も、この輪の循環の中に共生していると感じるようになったそうです。 これからの取り組み 廣井さんはお一人で畑の管理をされていることもあり、畑の数には限界があります。しかし、それでもまた新たに1枚畑を増やし、親しい友人や、福岡県の自然農法関係の方も家に招いて、勉強会を行うなど、自然栽培の輪を広げようとされていらっしゃいます。 関連商品

-

広瀬寿美子さん

生産者 広瀬寿美子生産地 熊本県阿蘇郡西原村主な生産物 ブルーベリー農薬の使用 なし肥料の使用 なし 熊本県阿蘇郡西原村で「ひろせブルーベリー園」を営む広瀬寿美子さん。30年前にお父様が植えられた樹を、家族力を合わせながら、無肥料・無農薬で育て、守り続けられています。広さは5反。近くには湧水の源泉もある広大な自然の一角に「ヒロセ ブルーベリー園」はありました。500本ほどのブルーベリーの樹が植えられ、剪定は行わず、間引きや草刈りをほぼ手作業でされ、冬には芽を食べてしまう蓑虫がつくので、それも手作業で取り除きます。同じ敷地内にある紅葉を腐葉土として樹の根本に置くこともあるそうです。ブルーベリー園はご自宅の裏にありますが、そこに向かうまでの、紅葉の樹や花々は美しく本当に気持ちのいい空間です。 広瀬さんは、170年の歴史をもつ古民家のご自宅で、農業との兼業で、民宿業を営まれていました。しかし2016年に起きた熊本地震を受け、家は半壊し、一旦お休みする事に。今もまだ再開はされていませんが、お父様が好きだった家をそのまま残したいという想いと、民宿を営まれていた時の、ご家族とお客様との楽しい時間が人生において最高の想い出と言われるほど思い入れのある場所とのことで、現在もそのままの形で残されています。ブルーベリー園も同じ想いで「家族が愛した場所、それは財産だから、と大切に残していきたい」と伝えてくださいました。広瀬さんは愛情表現豊かで、とてもきさくな方!お孫さんにも「愛してるよ」とよく言葉で伝えているそうです。 「家族の愛が一番大事、私が楽しんでいれば家族も喜んでくれる。ブルーベリーの収穫も大変ですが、1粒1粒楽しみながら採っていますよ」と笑顔でお話されていました。このブルーベリー園は、その気持ちが伝わっているからこその、愛情に溢れた、やわらかくて暖かい場所なんだなと感じました。 関連商品

-

福島雄治さん

生産者 福島雄治生産地 熊本県水俣市主な生産物 柑橘農薬の使用 なし肥料の使用 なし 熊本県水俣市 福島雄治さん熊本県の南部に位置する水俣市。海からすぐに山の斜面が広がり、その斜面は太陽の光をいっぱいに浴びることができる地形です。柑橘類が昔から盛んなこの地にて、福島雄治さんの果樹園はあります。福島さんは、代々続く柑橘農園で多品種の柑橘類を栽培されています。 無肥料・無農薬に取組み始め20年になる福島さん 「熊本水俣に住んでいますがずっと前に水俣病で全国の人に心配をかけ、特に環境汚染は二度と起こしてはならないし、環境汚染の恐ろしさをよく知っているので有機栽培に熱心な組織が多く、水俣はお互いの情報量が特に多い所です。」熊本県水俣市は1956年に公式認定された“水俣病問題”を抱えた過去があり、地域全体で問題と向き合い復興を果たした環境都市でもあります。その影響から、近年環境保全型の農業に取り組む農家も多く、その中でも福島さんは先駆者として引っ張っていただいています。 一般的には出回らない 甘夏の樹成り完熟 一般的な甘夏は、寒波にやられてしまうので、1月から12月に収穫を終え、袋に入れて追熟させて、3月に出荷するのが主流です。福島さんは、ずっと手入れが必要で、労力もかかりますが、あえて、自然のままの姿で、出荷直前に樹から収穫しています。甘夏の樹成り完熟は、他にやっている人がいないほど、貴重な甘夏です。 「見た目、味、安全性」から「安全性、味、見た目」へ農薬についての有害性も語られ、日本が一番農薬使用量が多いこと。近くの農薬を散布する農家さんが、早く亡くなられることがあることを話されました。消費者が農薬についてほとんど知らないので、「見た目、味、安全性」の順になっているますが、福島さんは逆に、「安全性、味、見た目」の順で重要性を感じておられます。イノシシ、シカなどは、果実を食べ荒らしてしまうので、檻に罠にかけて残酷な殺傷が行われているようです。福島さんは殺すことはせず、労力のかかる電柵対策を行います。また、樹をからしてしまう、ゴマダラカミキリムシは樹の根元にネットを1本1本巻き付けるなど手をかけて、卵を産み付けられないように、防御していました。 環境にも配慮した取り組みビニールハウスや、冠水用のパイプなどは後に、廃棄物となり、結局環境負荷が大きいので使用しないとのことです。下草は刈り取っておられました。樹はとても立派で元気な様子で、果実も嬉しそうに実っているかのように見えました。食べる人、売る人あって、作る意欲がわいてくる。欲張って、収入をあげても買いたいものもないので、収穫できた分だけでいいが、果実がなっているのをみると、無駄にはしたくないので、よろしくお願いします。とおっしゃられていす。

-

福元雅岳さん(福元農園)

生産者 福元雅岳生産地 鹿児島県南さつま市主な生産物 かぶ、大根、里芋、ほうれん草農薬の使用 なし肥料の使用 なし 農家になるまで 農業に携わるようになったのは、地元の農業高校に進学し、環境保全型の農業を学ばれたことがきっかけです。卒業後は滋賀県の農業専門学校で基本的な農業技術を2年間学ばれた後、地元鹿児島にて有機栽培の農業法人に就職し、約3年間農場部門を担当する中で、実際に作物を栽培し有機栽培のノウハウも身に付けていかれました。その頃から、ゆくゆくは独立して新規就農をしたいと考えていた福元さんは、南さつま市が市の事業として取り組んでいた自然農体験学校に1年間ボランティアスタッフとして参加された後、独立し今に至ります。 いまがあるのは 「今の自分があるのは、南さつまという町があるからです。周りに支えてもらい農業ができていることを忘れず、もっと環境保全型の農業を多くの人に知ってもらえるよう笑顔こぼれる野菜を作っていきたいと思います。」と福元さん。若手の福元さんには日頃からたくさんの方が声を掛けてくださるそうですが、 “指導いただけることで勉強をさせてもらっている”と、あくまでも謙虚に取り組まれる姿が印象的でした。

-

松本一宏さん(松本農園)

生産者 松本一宏生産地 福岡県朝倉市主な生産物 お米、じゃがいもなど農薬の使用 なし肥料の使用 なし 野菜つくりにおいて 野菜作りの中、栽培しやすい品種と難しいとされる品種があります。 根菜系の作物は比較的、栽培しやすいと言うのが一般でしょう。 逆に難しいとされる作物と言えば葉物であるキャベツ、白菜、レタス等がそうかもしれません。他にも難しいとされる作物はありますけどね。 一概に、どの作物が栽培しやすくて、どの作物が難しいかとは言えないわけですが、一般慣行栽培では、肥料・農薬資材を施す為に難なく作物は育つものです。 そんな中ジャガイモは植えとけば実る?そんな感覚かもしれません。 しかし、自然栽培になるとそうもいかないんですよね。 自然栽培のじゃがいも作り 土が未熟であればあるほど物はできても肌が荒かったり割れが入ったりと 作物のクオリティが落ちます。もちろん収穫量としても落ちます。...

-

松本和也さん(桜野園)

生産者 松本和也 生産地 熊本県水俣市 主な生産物 お茶 農薬の使用 なし 肥料の使用 なし(一部圃場は植物性肥料を使用) 自然栽培への切り替え初代の曾おじいさんが、水俣ではじめて大規模な在来種のお茶栽培に取り組まれた。無農薬での取り組みは和也さんが初。研修を受け地元に戻り、言われるがまま薬をふっていた和也さんは、薬をふっても虫の被害が無くならないことに疑問を感じ始めました。環境、人への影響もさることながら、農薬をかけるには水が必要であったり、重たい液体を背負って作業する負担を考えると、無農薬のほうが効率がいいのではないか?とチャレンジすることを決められました。それから徐々に広げていき、いまでは農薬をまったく使用せず栽培することに成功されています。 お茶の可能性もともと水俣には在来種のお茶が多数ありましたが、今では減少傾向にあります。「家に急須が無い、という現代に危機感を感じている」松本さんはおっしゃられていました。 今では日本に留まらず、海外でも高い評価を受けている桜野園のお茶。在来種、やぶきた、サヤマカオリ、紅ふうきを栽培され、茶葉の新しい可能性を楽しみながら、日々新商品の開発にも取り組み、美味しいお茶を全国に広めるため試飲会などで飛び回られています。 関連商品

-

森田成子さん

生産者 森田成子生産地 熊本県菊池市菊鹿町主な生産物 ミニトマト、バジル、など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 農業への道に恵まれて 熊本県の北部、菊池市菊鹿町で自然栽培の畑作に取り組む、森田成子さんをご紹介いたします。森田さんの畑がある菊鹿町は、森田さんのご親戚が住む場所で、そこの畑をお借りし、自然栽培に取り組まれていらっしゃいます。森田さんが取り組む自然栽培にもご理解があり、居住されている家からは少し離れた場所にはありますが、畑まで通っておられます。特別な理由はなく、“農業”をしてみようかなという感じで始められました。 いまひとりで農業をされていますが、土地を借りる事や、作り始めて出来あがってきた作物を出荷する相手先などで困ったことはなかったそうです。周囲の方からも、自然栽培に取り組むことに対して、引き留められることもなく、私はとても恵まれていた。そう森田さんは話されます。 慣行農業されている農家さんのところへアルバイト兼ね、研修を積むことで農業を学ばれました。やがては有機による農業にも挑戦。そして取り組んでいるすべてを“自然栽培”へと移行してこられました。より“自然”に近い農業を常に意識して勉強され、肥料や農薬など一切使わずに永続的な農業が可能という自然栽培。いままさに経験と知識を積み上げていかれている最中です。 野菜を大切にする姿勢ときれいな畑 まず取り組まれた畑は、1反程度とさほど広くはありません。さらに2反ほど借りれる場所が見つかり、さらに畑地が広がりました。周囲ではとても高齢化が進んでいる地域。JAへ出荷されている農家さんがたくさんおられます。山間地へと繋がるような場所なので、お茶や栗、椎茸栽培が盛んで、水田などは少ないところです。霧が発生しやすく、市内と比べ若干気温も低いため、収穫される野菜は、平野部と比べて時期が少しずれることもあります。 森田さんは、路地でつくる野菜全般に取り組まれていて、葉物野菜を中心とした野菜は、主に春と秋に出荷されます。ほ場までの距離があり、ひとりということもあり一度の出荷量が多くはありません。出荷されてくる野菜は、ひとつひとつの袋詰め作業をとっても、野菜を大事にされている姿勢が伺い知れます。作物が乾燥しないように・・・また、水分が多いと、葉っぱが傷んでしまうためしっかりと水を切って袋詰めされていて、野菜の日持ちもまったく違ってきます。この野菜を大事にする姿勢は、作物をつくる畑の管理にも表れています。とにかく、綺麗に片づけられ、生えてくる雑草も、野菜に影響がでない大きさのうちに対処されていて、自然農法にありがちな“うっそうとした気配”は森田さんの畑からは感じられません。 自然栽培にされての変化 “土が固い“と感じておられます。また、収穫量の面においても、有機の時は初年度から収穫量が多い感じでしたが、今は3割ほど少ない量だと感じておられます。ただ、有機栽培の際、そら豆作りで毎年悩んでいた“アブラ虫”がまったくでなくなった事は、とても驚いたそうです。 むずかしい夏野菜・種採りへの挑戦 今はまだ、眼の前の畑を、しっかりとした畑の土へと変えていくこと。自然栽培が実践できる土へと仕上げていく事の為に、どんどん土を動かしていきます。将来は、今栽培していて、とても難しいと感じているトマトやナスなどの夏野菜がうまく作れるようになりたい。そんな想いがあります。オクラやカボチャ、ゴーヤなどの種採りも始めました。土や種が変化していく事を実践のなかで体感され、自信をつけておられます。...

-

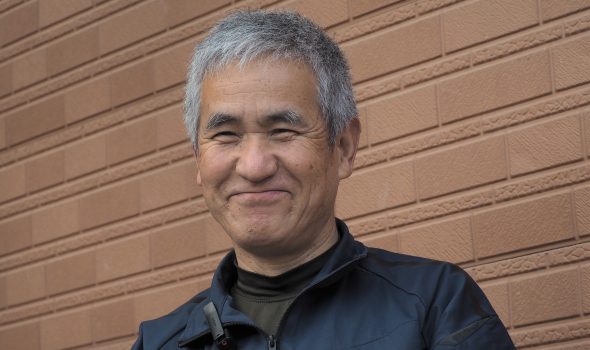

森田良光さん

生産者 森田良光生産地 熊本県宇城市主な生産物 里芋、生姜、セロリなど農薬の使用 なし肥料の使用 米糠、もみ殻 宇城市小川町の「森田良光さん」「加代子さん」ご夫妻は有機農業歴45年という大ベテランで、熊本有機農業研究会や、有機JAS認定、農業委員会など、多くの要職も務められる今、熊本にはなくてはならない存在です。農薬・化学肥料不使用。ご自身が育てられたお米の米糠ともみ殻を畑に還し栽培されています。ご自身の畑や田んぼからからでたものだけを使用し、循環されています。 「健康は食べ物から」だから「無農薬は当たり前」結婚される前から、お2人ともその意識は高く、現在に至るまで45年もその思いは変わることはありません。日本が高度成長する1960年代頃から始まり、70年代生まれの子どもたちは、すでに、農薬、化学肥料、食品添加物、自然から遠のいたものばかりを食べていました。「こんなものばかり食べていたら、必ず、病気になる!」お2人は、いのちを守る農業をやりたい!と思いを強くされたそうです。また、ベトナム戦争で大量に使用した枯葉剤(除草剤)については、多くの犠牲者をだし、ベトちゃんドクちゃんの姿などを見て、その使用は絶対にダメだと感じられました。ハウスビニールも、石油資源の無駄遣いをしないために、使えなくなるまで再利用をされています。自然に寄り添った農業や生活を実践されています。当時を振り返って、加代子さんはおっしゃいます。その頃そんな環境のなかにあって、「医者でも、研究者でもないけれど」「1人の農家」であるご主人良光さんが、ご自身が大切に育てられ、食べる方にお届けされる野菜の箱に、「健康は食べ物から」という信念を、その思いを込めて、毎回お手紙にして入れていたそうです。 現在森田さんは、4棟ほどのハウスで作られていますが、1棟ずつ苗をまく時期を変えたり、ハウスの裾をわざと開けたり、屋根を開けたりと棟ごとに様々なパターンを試され、常に実験をしながら、作物にとって、また作業の面でも最適な方法を突き詰められていました。ハウス内を見て回っていると、アブラムシが沢山発生し元気がなくなったセロリの株を発見しました。そこにはそのアブラムシを食べに、てんとう虫やカタツムリの益虫もいました。セロリ栽培にはアブラムシがどうしても発生しやすく、株に発生すると根っこごと引き抜いて他のセロリに被害がおよぶことを防がれています。森田さんのお話によると、他の産地の例では、アブラムシを食べる益虫であるてんとう虫を増やしたくて、あえてアブラムシを呼び込み増やしましたが、自然界のバランスは人為的にそう簡単にはとれずに、害虫の被害がよりひどくなった事例もあるそうです。 森田さんは自然を相手にしているのだから、虫や作物のバランスを崩さずに、いかに自然に近いやり方で行うことが大事なのだと言わます。70歳も近くなり、さすがに体力も落ちるこれからも見据えて、少しでも良いものが採れるように常に工夫をされています。 関連商品

-

山﨑幸治さん(わらく農園)

生産者 山﨑幸治生産地 熊本県津奈木町主な生産物 サラダ玉ねぎ、人参、サツマイモ、大根など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 子どもたちの反応「最初は家庭菜園として始めて、多くの人に食べて欲しいなと思って近くの道の駅などで販売するようになった。保育園の子どもたちに人参を食べてもらったときに、パクパク食べている光景を見て感動して、この子たちの為にもがんばらなければと思った。」 ちょうどその頃、津奈木町が行政として自然栽培を推進するようになり、そこで初めて自然栽培というものを知られて、切り替えられた。 中間にいるのだという意識 「津奈木町は山もあり、海もある。私たちはその中間で農業をさせてもらっている。雨が降り、何十年もかけてろ過された水が川となり海に流れていく。その途中でまたいろいろなものが溶け込みながら海に流れていく。私たちがどんな農業を選ぶかで、田畑はきれいになり、海もきれいに豊かにすることが出来る。」 関連商品

-

吉海小百合さん

生産者 吉海小百合生産地 熊本県水俣市主な生産物 グレープフルーツ、パール柑(文旦)など農薬の使用 なし肥料の使用 なし 熊本県の南部に位置する水俣市。海からすぐに山の斜面が広がり、その斜面は太陽の光をいっぱいに浴びることができる地形です。柑橘類が昔から盛んなこの地にて、吉海さんの果樹園はあります。 2015年までお母様のヒロ子さんがグレープフルーツなど様々な柑橘類を作り、今は義娘の小百合さんがお母さまの意思を継がれ、栽培を行っています。 「お義母さんが繋いできたお客様のご縁、果樹園を守っていきたい」という気持ちから、鹿児島でのお仕事の合間を縫って、果樹園へ向かいます。 時を超えて親子二代で作る吉海さんの自然栽培みかん・パール柑・グレープフルーツは絶品。 みずみずしい甘さと適度な酸味が口いっぱいに広がります。

-

渡邊明人さん(わたなべ百姓)

生産者 渡邊明人生産地 熊本県菊池市主な生産物 原木しいたけ、干し椎茸、さつまいもなど農薬の使用 なし肥料の使用 なし 「“人”と“暮らし”そして“繋がり”」 熊本北部に位置する菊池市。その中心地から更に大分県との県境に程近い水迫地区で農業に取り組む、渡邊明人さんを紹介します。 渡邊さんは、高祖父(ひいひいおじいさん)の代から130年伝わる農家の家系で生まれました。菊池川の水源地にも近く、高地であることから取り組まれている作物も涼しい気候を利用したお茶と椎茸、少ない面積ですが水稲や畑作にも取り組まれています。 高校を卒業と同時に地元熊本の農業大学に進学。その後実家に戻り農業を継ぎました。規模こそ大きくはありませんが、大規模農家ほどのリスクを背負うこともない事で、渡邊さんのご両親と奥様とで、農業での家族経営が成り立っているそうです。 若い頃は、いかに収益を上げるか?農業の生産性について追求し、出荷用に小麦つくりを取り組まれた事もありました。自分が食べる事はなく、お金を得るだけの為に取り組む作物は、労力をかけ手間をかける割には、天候にやられるなどして収穫量が減ってしまい、結果が想いに反する事が重なったそうです。次第に生産性ばかりを追い求める農業ばかりが農業ではないと渡邊さんは考えるようになりました。 農業形態の在り方と同時に、渡邊さんが住む地域では“限界集落”と呼ばれ、地域住民の半数以上は65才以上の高齢者の地域です。農家としての担い手はもちろん農業用の水路管理や道路脇の雑草を管理して“道”を確保することが急務となっています。昨今の大雨は木々を倒木し、道路の封鎖や農業用の水路をふさぐなど何が起きるかわかりません。こういった場合、地域住民の協力で復興しないといけないのですが、高齢者ばかりの為にどうする事も出来ない状況がでる可能性は高いといわれます。医療の問題もあります。常日頃、医者にお世話になることはないとしても、もし万一家族の誰かひとりでも欠けてしまうと、労力の負担は一気に増えて農業継続が厳しくなる事も考えられます。渡邊さんは、いま考えられる事として、コンパクトな農業の経営スタイルを目指されています。生産性をどんどん増やすのではなく、無駄な労力や出費を徹底的に抑えること。地域を知り尽くすこと。そして農家として“自立”することを目指されます。 渡邊さんが手掛ける作物のメインは、お茶と椎茸。これは熊本の山間地ではもっとも多く栽培されてきた農産物ですが、ここ数年は需要の減少により取り組む農家さんが減ってきています。広さ120aのくぬぎ畑を持っているため、このくぬぎの間伐材を、椎茸を栽培する“ほた木”に使用されます。園内には一切の薬剤散布はなく、無農薬での原木栽培を取り組まれています。旨味が多くダシがよくとれるという渡邊さんの椎茸は、12月から4月までの寒い時期が生椎茸として出荷。春は乾燥します。 この椎茸の時期が終わる頃、茶摘みシーズンとなり、お茶が終わる頃田植えへと移行します。夏場は山の管理作業、秋冬にかけては畑作…と一年中気候に合わせた農作業が組み込まれています。 渡邊さんが求める農業には、“仕事”と“暮らし”が一体となった生き方です。里山で暮らす事で、農家としての生きかたを学ばれてきた渡邊さん。 自然界にあって人の暮らしに活かせるものに対する気づき。日々の暮らしのなかで知恵をだし無駄のない生活を目指されます。 菊池環境保全型農業技術研究会のメンバーで、これからも益々躍進が期待されます。...